株式会社デジタル・フロンティア-Digital Frontier

Header

Main

CG MAKING

GANTZ:O

2016年10月劇場公開作品【CG制作】

INTRODUCTION

川村泰監督インタビュー

『GANTZ:O』での新たなる挑戦

人気コミックからアニメ化、実写映画化と発展してきた『GANTZ』が、ついにフルCG映画という未知の領域へと突入。原作者・奥浩哉氏も期待する『GANTZ:O』こそは、日常と非日常、バイオレンスとユーモア、リアリズムとシュールレアリズム、モラルとインモラルが同居する、GANTZのクールな世界観にもっともふさわしい表現へのチャレンジだ。CGディレクションを超えて初の監督作品に挑んだ川村泰監督に、その熱い思いと制作へのこだわりを語ってもらった。

(テキスト:黒住 光)

フルCGならではの

工数との戦いと脳内シミュレーション

『GANTZ』初のフルCG映画化は、原作コミックの中でも人気の高い中盤のエピソードである「大阪編」が選ばれた。

死んだはずの人間が気がつくと見慣れぬマンションの一室で目覚め、そこにある黒い球体「GANTZ」からの指令により、特殊スーツと武器を与えられ、バケモノのような「星人」との戦闘に参加させられる……というのが『GANTZ』の基本設定だ。ゲーム感覚で進行する血みどろの戦い。生と死は現実感を失い、痛みだけが現実と肉体をつなぎ止めるという、極めて現代的なSFバトルアクション・ストーリーである。

特殊な死と再生のルールにより、大阪編ではシリーズ全体の主人公である玄野計の幼なじみでありGANTZ東京チームの戦友でもある加藤勝が主役を務める。

いかにも現代の若者らしい屈折と内向を抱えた玄野に対し、加藤は古典的な熱血キャラだ。両親を早く失い、幼い弟の親代わりを務め、情に厚く涙もろいヤツ。玄野の対比として設定されているからこそ意味のある加藤のキャラづけだが、独立した作品の主人公として立てた時、時代錯誤的に見えてしまわないか。『GANTZ:O』の川村泰監督は、映画化にあたってまずその点が引っかかったという。

すべては主人公・加藤のキャラを掘り下げることから始まった

魅力的な映画は「不在の存在」を巧みに扱う。ハリウッド黄金期の名作『第三の男』('49)では主人公が探し続ける男ハリー・ライムは終盤まで登場しないし、『三人の妻への手紙』('49)で三人の妻を悩ませる魔性の女アディは、最初から最後まで画面に一度も登場しない。『GANTZ:O』は玄野という不在の存在が通奏低音となり、加藤の物語に奥行きを与えることになった。

『GANTZ:O』映画化にあたり、川村監督にとってもうひとつ気になったのはグロ描写だという。『GANTZ』はSF、アクション、サスペンス、ミステリー、青春ドラマといった様々な要素が渾然一体となった作品だが、そこにはホラー要素も含まれ、特にスプラッタ・ムービー的な人体破壊描写が作品に生々しさと緊張感を与えている。

グロをどう扱うかという問題

『GANTZ』というとすぐエログロだと言う人がいます。たしかに表面的にはその通りかもしれませんが、僕はきっと先生はグロ自体を緊張感やリアリティーを演出するために描いてるのだと考えていました。漫画だと白黒で静止画なので、過剰にグロ表現をした方が緊張感や恐怖感が出るのだと思います。映画は当たり前ですが、色、音、動きがあるので、むやみにグロだぞ、イエーイみたいな感じはやめておこうと思いました。原作の画が醸し出している、高級で上品な感じやクールな雰囲気の映像作りの方に注力しました。ちなみにエロは普通にがんばりました。

『GANTZ』の面白さは、複雑で細かいルール設定がありながら、それを謎の球体の存在一つで押し切り、説明的に描かないところにある。『GANTZ:O』は加藤にとって初の戦闘として物語が進行する。これにより、観客は加藤とともにワケの分からないままサバイバルゲームに叩きこまれ、次から次へと展開するバトルを通して、次第にルールを理解し学習することができるのだ。

実に上手い演出だが、アクションシーンばかりが続くことに川村監督は不安もあった。

エンターテインメント映画としての見せ方

ずっとアクションだらけじゃないですか。ただアクションを見せてもダメなので、加藤のビビりっぷりとかも織り交ぜて、段々レベルアップしていくべきだと考えました。加藤って心根はずっと変わらないブレれない男なんですよ。だけどそこにいわゆるゲーム的なレベルアップみたいなのを……『GANTZ』の世界はそういうところがあるのを踏まえて、銃の扱いがうまくなる、身のこなしが洗練される、ちょっと戦う勇気が出てきたとか。加藤がガンツのバトルになれてきた中盤で、ある出来事が起きて急激に物語の緊張感が増していく……というのが見えてきたんです。

アクションはカッコいいというよりは生っぽいというか、着地もドテッとコケるようなのを意識して。ネガティブなジャッキー・チェンというか…ドタバタしながら最後はボロボロになっちゃうじゃないですか。緊張感とリアリティーのあるアクション、それが『GANTZ』らしさだと思いました。

最初に考えたのは、銃って「すぐ撃ってやっつければいいのに」と思われがちなので、X-GUNの設定に射程距離や撃つ回数を盛り込ませてもらったんです。すぐ撃てなかったり、近づかないと撃てなかったりっていうので、もうちょい自然にやれるかなと。SFなので設定さえちゃんと済ませればイケるだろうなと、最初から考えてました。

昨年、映画ファンから絶大な支持を受けたのが『マッドマックス 怒りのデス・ロード』だった。主人公たちが敵から逃げ、帰ってくるという、あらすじだけ語れば5分で済むような話だが、怒涛のアクションで2時間を見せきった。アクションひとつひとつのアイデアの面白さ、アクションそのもののメリハリがあれば映画は成立する。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を見て、川村監督は「アクションだけで大丈夫」と確信を持った。

映画好きの川村監督は、様々なアクション映画から影響を受けている。

参考のために『ジョーズ』だったり『CUBE キューブ』だったり、いくつか映画を見返しましたが、特に『エイリアン2』はすごく構造が似ていて、非常に参考になるなと思いました。いろいろな要素が反転していて、リプリーはエイリアンを知っている女性なのに対し、加藤は敵を知らない男性だとか、大阪チームは残虐で欲望むき出しだけど、海兵隊は規律正しくて中には意外とイイやつもいるとか、リーダーが使えないとか。ぬらりひょんとエイリアンはしつこい最強の敵として中盤からずっと出っぱなしです。体が半分になっちゃうキャラがいたり、いろいろと相似形なところがあって参考になりました。

取材中の川村泰監督

取材中の川村泰監督

『GANTZ』はこれまでTVアニメシリーズ、劇場版実写シリーズで映像化されてきた。それぞれ独自の面白さを持つが、『GANTZ:O』はフルCG映画という、まったく新しい表現への挑戦である。

ディズニー、ピクサー作品に代表される、一般に「CGアニメ」と呼ばれるデフォルメされたキャラのCG映画はすでに一大ジャンルとなっているが、『GANTZ:O』のようにリアルな等身のキャラが実写のようにリアルな背景の中で動くフルCG作品はまだ例が少なく、ジャンルとしても確立されていない。最も悩むのはキャラクターの顔の表現だ。

キャラクター造形と「不気味の谷」問題

CGは情報量が多く、しかも多様に情報量をコントロール出来てしまいます。当たり前ですが、モーションキャプチャーはリアルな動きをするので、カメラワークもリアルな実写風に撮ろうと思って、背景の質感もリアルにするので、造形も漫画より少しリアルにしないと情報が凸凹してしまうんですよね。よく「不気味の谷」とか言われますけど、どこかで違和感が出るので、そこはなるべく整えなければいけません。質感や動き、カメラワークなど、あらゆる要素の「情報量」や「デフォルメ加減、リアリティー」を横並びに統一する事を意識しました。

不気味の谷は何か違和感があるっていう説明だけじゃダメなんです。肌のキメが高精細にあるのに動きが硬いとか、逆に肌ツルツルなのに妙に生々しくリアルに動きまくるとか、そういう具体的な情報バランスだと思います。最近だとアンドロイドみたいなのが、顔はリアルに出来てるのにカクカク動くと超不気味じゃないですか。マツコロイドとかそうですよね。あれは不気味の谷を逆手に取って面白いというか。

でも恐ろしいことに、キャラクターなどは作っていると目が慣れてきてしまうんです。誰かに客観的に見てもらって指摘されて気づいたりとか、そういうプロセスがあります。実写に近づければいいっていうものでもないというのは意識してました。8頭身でディズニー、ピクサーとは違うもの、情報の取捨選択がキモになってくると思います。

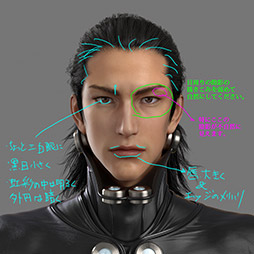

主人公である加藤の顔の造形に、川村監督は徹底的にこだわった。アニメで言えば作画監督の領域の仕事も川村監督は自ら手がけている。

CGディレクターはアニメの作画監督に近い存在?

僕は絵は描けないんですけどPhotoshopとかAfter Effectsを使って、こうしたい、ああしたいって指示します。キャラクター造形のダメ出しなんかも、アーティストがチェックに出してきたCGをPhotoshopで変形したり色つけたりして、レタッチして返す、そうすると、そのレタッチを反映したCGが再度チェックに上がってくる…アーティストとキャッチボールするような感じでやり取りします。時には写真を見せてこういう感じがいいとか言います。

アニメだと1カット1カット描いていくんで、作画崩れがあるんですけど、CGは良くも悪くも崩れないので、造形にちょっと妥協してうっかりOKを出してしまうと、ずっとその妥協したままのキャラモデルを何度も観るハメになる。だからこそ、粘着的にしつこくチェックせざるを得ないっていうか、そこはアニメと決定的に違うところです。フィギュアを作る感覚のほうが相当近いんですよね。

メインキャラのレタッチ画像

メインキャラのレタッチ画像

加藤モデル製作、中盤のディレクション

加藤モデル製作、中盤のディレクション 完成画像

完成画像 ぬらりひょんの初期イメージレタッチ

ぬらりひょんの初期イメージレタッチ

一般に、「CGなら何でもできてしまうから有り難みがない」と言う人は多いが、それは誤解だ。CGと言えどもコンピュータを操作して映像を作っているのは人の手なのだ。人数と時間さえかければどんな映像でも可能だろうが、そこには必ずスケジュールと制作費の限界がある。

ひたすら工数との闘い

もうひとつのテーマは工数との闘いなんですよ。本作の予算は邦画では破格ですけど、やっぱりこれだけのボリュームを作るにはとてつもない工数がかかるので、絵コンテを描きながら、どれくらいのクオリティーで、どれくらいダメ出しして納得できるクオリティーにすべきかをイメージしておかないといけなんです。

それは自分の中で脳内映像を再生しながらやるものなので、脳内映像再生力がないと、たぶんCGディレクターは務まらないと思ってるんですけど、アニメよりも情報量が多いし、実写よりもゼロから作り上げる物が多いので、シミュレーションの精度の高さが求められます。

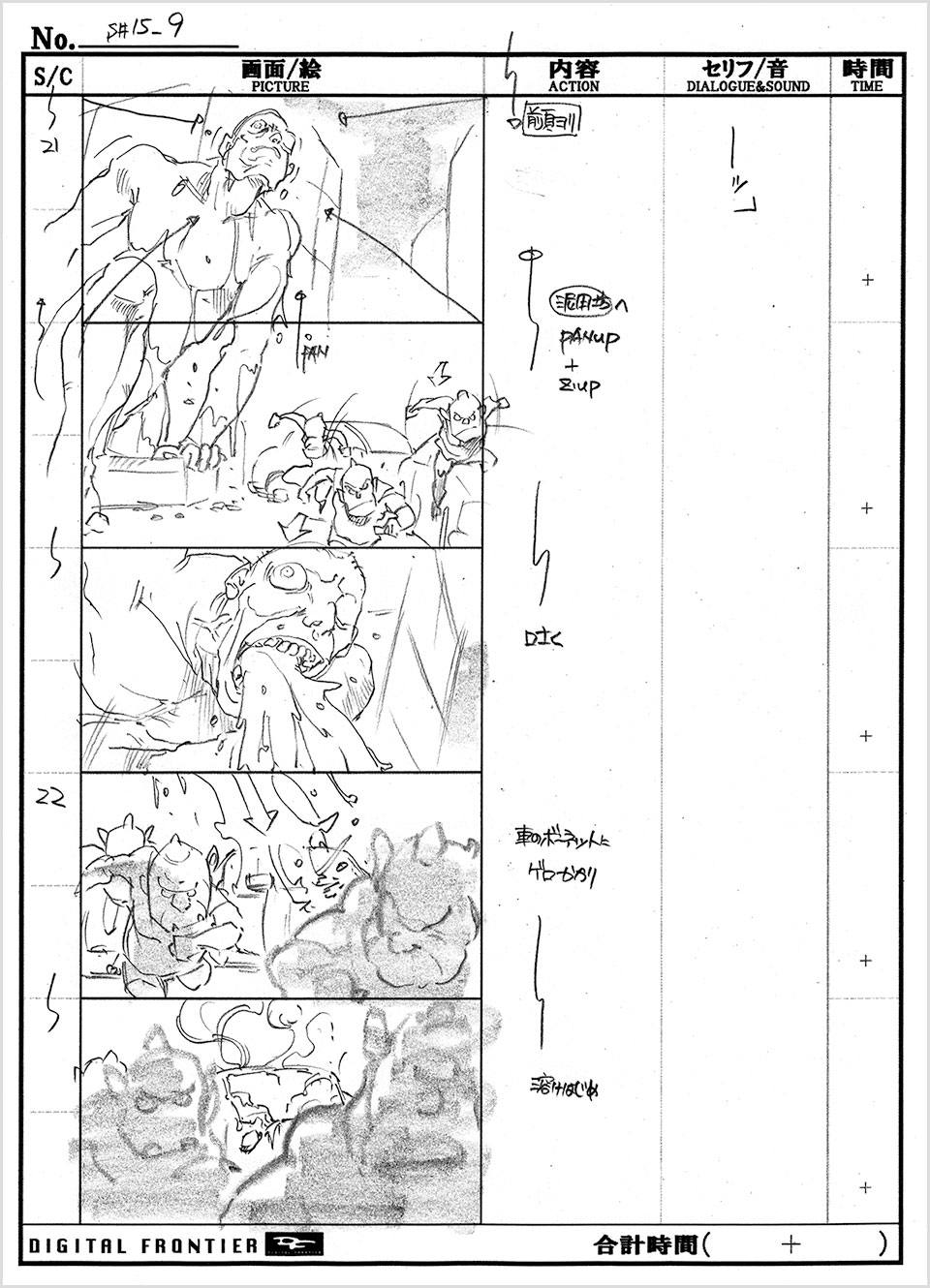

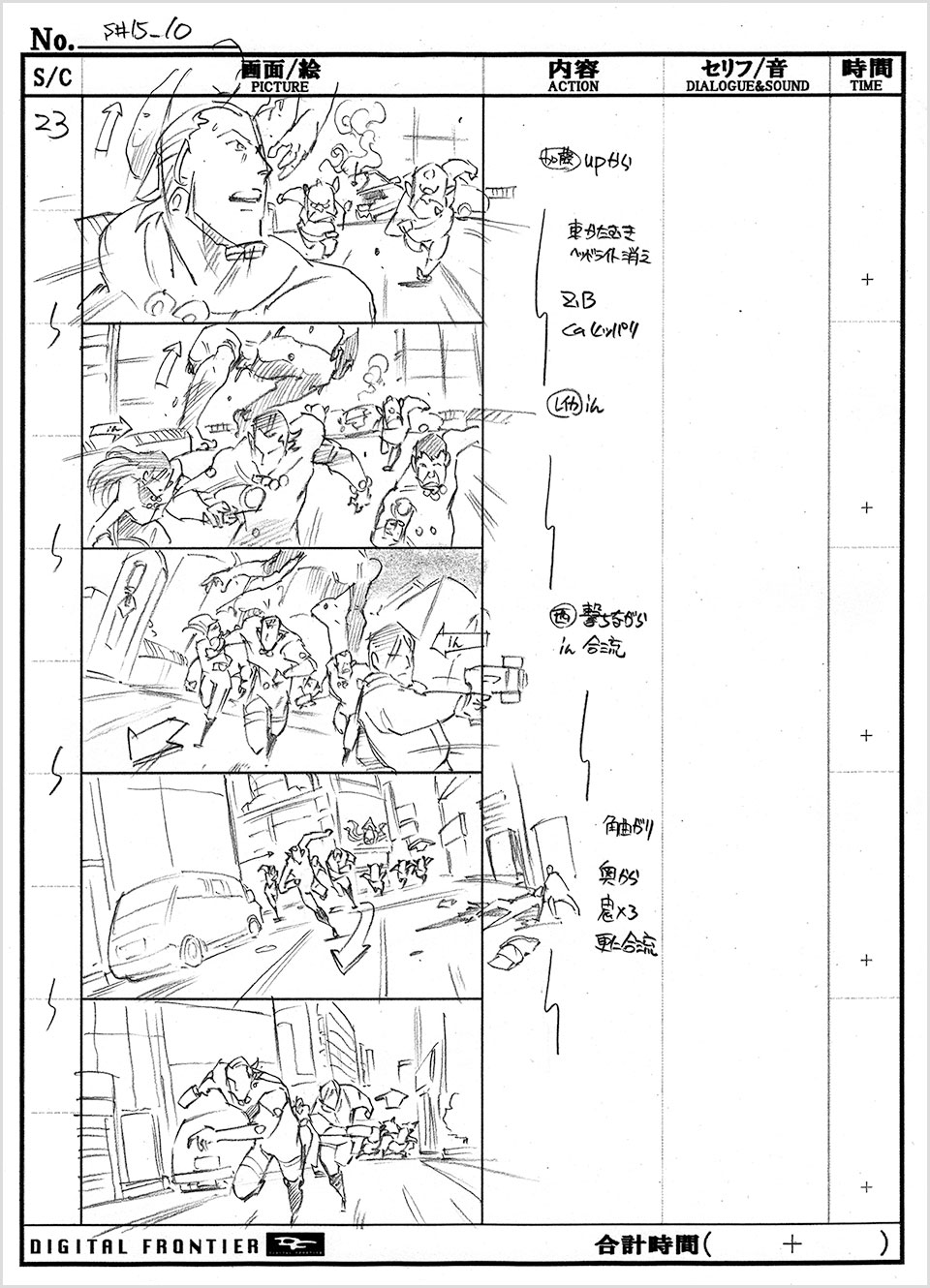

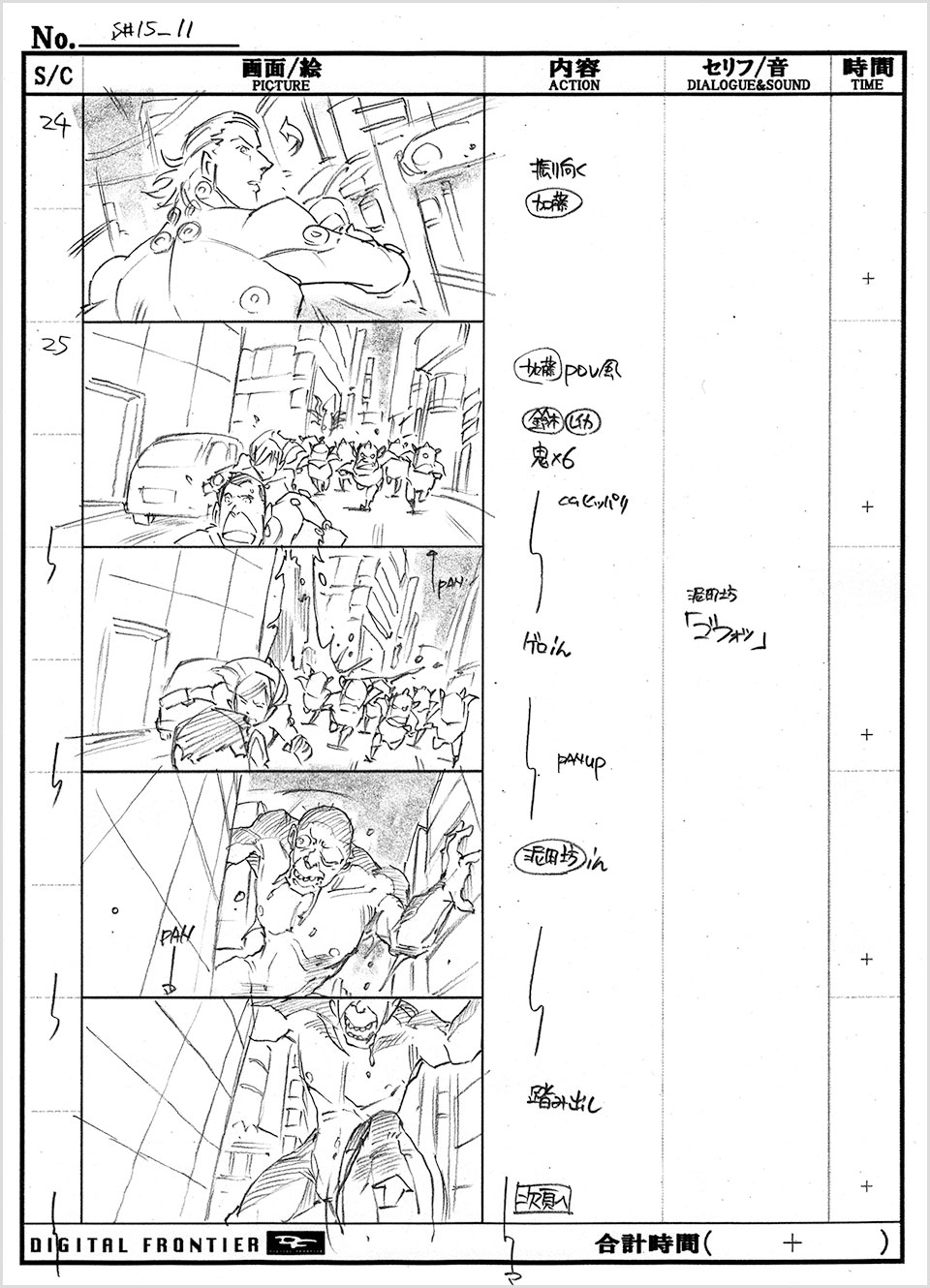

絵コンテ

絵コンテ

次にVコンテ(※注)を作りトータルの尺を見ます。これは経験値でしかないんですけど、だいたいVコンテを見てちょっとゆるいな、というくらいが、最終の尺に近いです。実際に俳優さんが演技をするともっといろいろな情報、たとえば自然な息づかいの間が芝居に入ってきたりするので、Vコンは映像としてはちょっとたるいくらいがいい。

シナリオの段階で工数をざっくり計算して、絵コンテを見て、このエフェクトがやっぱり必要だなというので、また工数の計算をして。それでまた修正したVコンを見て、工数の精度を上げていくっていうプロセスですね。

(※注)Vコン:Videoコンテ。絵コンテを切り貼りし、尺に合わせてつないだムービーのこと。

アニマティクスでカメラワークをVコンから2割くらい変えました。リアルな芝居に絵コンテどおりのカメラワークをつけると演出がくどかったりしたためです。単なるひらめきもありました。事前のものとあんまりにも変えちゃうと制作に怒られるんですけど、こっち(カット)でこれぐらいやるから、こっちは抑えるみたいなのを自分の中でちゃんとコントロールして、スタッフとも相談しながら制作していきました。

Vコンが完成して工数の精査もできたら、ようやくモーションキャプチャーの撮影に入ります。モーションキャプチャーのデータ撮影と同時に、撮影現場の芝居そのものをカメラ三台で撮影しました。その動画を編集して、データの使いどころを明確に指示しました。MCエディットムービーと呼んでいるのですが、これで飛躍的に効率が上がります。

綿密に演出プランを立てて、後出しじゃんけん的なディレクションは絶対するまいといつも心がけていました。でもするんですけど(笑)。絶対しないっていうくらいで1割くらいはするんですけど、ダメ出せば出すほど工数が使われていって、結局クオリティーが下がるので、事前にこうしたいというディレクション動画を編集ソフトを使ってたくさん作りました。そういう動画を準備段階で大量に作ることで、監督が先に自分の中で試行錯誤してしまうんです。それでも当然アーティストにはレイアウトとかポーズとかやるべきことはたくさんあるので、それ以外の尺とか間とかはもう監督が先に決めちゃう。そうするとより工数が余ってよりクオリティーを保ち続けられる。そこがいちばん重要ですね。工数との戦いと脳内シミュレーションのフィードバック、このふたつがたぶんいちばん重要だなと思っていました。

コンピュータゲーム内の仮想空間を舞台にして、初めてCGを大々的に使用したSF映画『トロン』('82)から30年。ピクサーの『トイ・ストーリー』('95)から20年。今、CGと実写の境目はなくなりつつある。例えば『レヴェナント:蘇りし者』でのディカプリオと熊の壮絶な死闘は実写でやれるはずがないからCGなのだろうと察しはつくが、観客が気づかないところで普通の実写映画にCGはたくさん入り込んでいる。また逆にCGを制作する現場も、モーションキャプチャーなどによって実写の情報をベースにすることが主流となっている。

『GANTZ:O』では『アバター』で開発されたパフォーマンス・キャプチャー(モーションキャプチャーを演じる俳優の表情もカメラで丸ごと情報として取り込む方式)に、本格的に取り組んだ。現在のCG作品では生身の俳優の果たす役割が非常に大きい。

モーションの役者さんたちの貢献

高校生の加藤のモーションを演じた笠原さんは40歳なんですよ。本当に申し訳ないですが、そこが不安で二回くらいオーディションしました。でも、すごく『GANTZ』を愛していて、見た目も加藤が40歳だったらこんな感じっていうくらい、髪もオールバックでキメてきてくださったんですよ。芝居を何度も見させていただいて、やっぱりこの人しかいないなと。本当によかったと思います。やっぱり加藤に見えました。表情もキャプチャーするので、顔の造形が似ていたのも重要なポイントでした。

杏は桂さんという方なんですけど、彼女は最初レイカでオーディションにいらっしゃったんです。でも本人が「私、(杏の設定と同じように)子どもがいるんで杏もちょっとやらせてください」とおっしゃったので、あらためてオーディションしてみたらすごいハマって。このお二方は特に素晴らしいなと思いました。

アクションはいつもお願いしているアクション専門のユーデンフレームワークスさんにお願いし、アクション監督の園村健介さんと共同作業しました。アクションの部分は絵コンテで描ききれないですし、ここで銃を落として転んでみたいなアクションの構成を僕が書いたのを渡して、それを元に園村さんがアクションの殺陣をビデオで撮ってきてくださるんです。それを見て、モーションキャプチャーするっていう流れですね。

女体巨人の動きも150cmくらいの小柄な女性がアクションしています。エクソシストとカポエラを混ぜて、人外の動きをしてくれとオーダーしました。原作のなかでも異様かつ緊張感のある印象的なシーケンスなので、ここだけでも世に出す価値が絶対あると意気込みました、あんまりやりすぎても工数がかかりすぎるので、細心の注意と脳内シミュレーションで必死に考えました。

大勢のスタッフとキャストの膨大な作業を経て、映画『GANTZ:O』は完成した。この巨大なミッションのクリアは、川村監督にGANTZから大きな得点を与えられるはずだ。

初監督作品としての苦労と手応え

監督は10年くらい前からずっとやりたいなとこっそり勉強していました。でもCG業界出身で監督になれるのか不安もありました。映画制作の中の後半の作業はいつものCGディレクションのスケールがデカくなっただけと思えばいいんですけど、前半のVコンと脚本修正と工数精査の作業が精神的にも体力的にもピークでした。フルCG映画は設計図から具体的なCGへ橋渡しをする部分に確固たるノウハウがないんですよ。周りにやってる人がいないので。ここの作業期間が2カ月だったのが非常に辛かったです。辛かったけど、絶対に外しちゃいけないところだなと思いました。宮崎駿監督が脚本を書かないままコンテを描くという話は有名ですが、実際に似たような事をほんのちょっとだけやるはめになって。やってみてとんでもない苦行だと思いしらされました。

元CGディレクターならではの強みは、髪のシミュレーションがどれくらい手間がかかるかとか、こういうライティングだときっと苦労して時間かかるなあとか、かなりの精度で工数が想像できる事ですね。今後CGディレクターの経験がないとフルCG映画を監督するのは厳しいと思います。

フルCGでこういう作品はあまりにも前例が少なすぎて、とてつもなく不安だったんですけど、それを忘れるかのように無我夢中でレタッチ、ディレクション動画や指示書を作っていました。もうちょっと楽しめればよかったですが、やっぱり初監督作なのでそこまで余裕がなかったですね。

リアルでありながらシュール、ホットでありながらクールというGANTZ独特の世界を映像化するためにフルCG映画という手法は最適であったし、GANTZというまたとない素材を得て、フルCG映画というジャンルにひとつの指標が生まれた。それは実写かCGかという垣根を忘れてのめり込める面白さという指標である。『GANTZ:O』は日本古来の妖怪をモチーフとした星人が百鬼夜行する大絵巻。そこには鳥獣戯画から北斎漫画に至る日本人の漫画センスと職人気質が脈々と息づいている。日本映画の限界を超えて世界に近づくのではなく、世界に類を見ないアクション映画が日本から生まれた。

川村

2011年夏から、「アニメでも実写でも映像化していない大阪編を」というプロデューサーの声掛けがきっかけでパイロット版の制作を開始しました。フルCG映画企画が本格始動したのは、奥先生の了承を得られた2012年春ごろです。先生とは3回くらいしかお会いしていないのですが、最初にご挨拶に行ったのがたぶん2年前の夏なのかな。「お願いします」と言って握手してくださったんです。緊張しましたが、ようやく先生にお会いでき、パイロット版を見て本当に喜んでくれているというのがその時の力強い握手から伝わってきて、とても嬉しかったですね。辛い時期もそれが心の支えになりました。

脚本開発には、最初はいろいろと苦労しました。主役の加藤はどちらかというと漫画では玄野の引き立て役で、善人すぎるじゃないですか。古臭いヒーローに見える不安があったので、少し考えました。漫画だと20巻分のいろんな歴史を背負っているからとてつもなく感動的で面白いんですけど、大阪編単体で映画化した場合、あんなに立派な好青年が活躍しても、お客さんは親近感を抱いてくれないんじゃないかと、まず心に引っ掛かりました。

そこで何度も原作を読み返し、加藤が恐がりだったり、戦い自体は好きじゃないというところを掘り下げればいけるかなと。妙に正義感が強いのも、どこか強迫観念みたいなものを持っているせいだと、裏設定として押さえておこうと考えました。ソーシャル・ジャスティス・ウォーリアー(SJW)といって、元はネット上で「差別などと戦う正義の主張をする人」ぐらいの意味合いだったのに、だんだん揶揄されるようになって、今では「社会正義を盾にして安全圏から他人を叩く人」という悪い意味で使われている言葉があるんです。加藤は「リスクを背負ってでも目の前の身近な人を助ける」という、ある意味SJWとは対極の存在だから、何となく今の社会のテーマになると、ある日思い立ちました。これだったら作品を深いところまで自分が意識してやれるなと。シンプルで力強いストーリーが魅力のエンタメ映画を目指しましたが、だからこそ、そういう根っこのテーマは自分の中でこっそり持っておこうと思ったんです。ようやくその時に「これはイケるかな」と思った記憶はあります。

監督に正式就任する前に脚本はほぼ完成していましたが、どうしても直したいところが数か所あったので就任直後に修正させてもらいました。その一つが玄野の「やるんだ、やるしかない」というセリフです。元々はなかったんですけど、玄野の意志と加藤の意志をこのセリフでつなげてしっかりとした構成の幹にしました。